箱罠センサー2号機お披露目から、かなり時間が経過してしまいましたが、現在、箱罠センサーの仕組みそのものというよりも、「わな管理システム」の仕上げを仕事の合間にのんびりやっています。

ですが、先日、箱罠センサーの大きな残課題の解消の目途が立ちましたので、備忘録を兼ねた報告です。

課題は、アナログな内容ですが、箱罠センサーを箱罠に取り付けるための補強板の製造方法です。

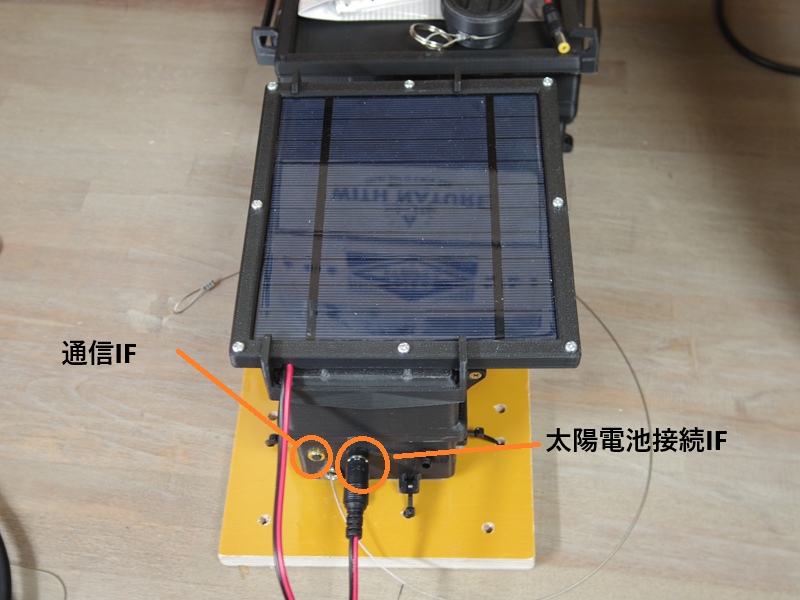

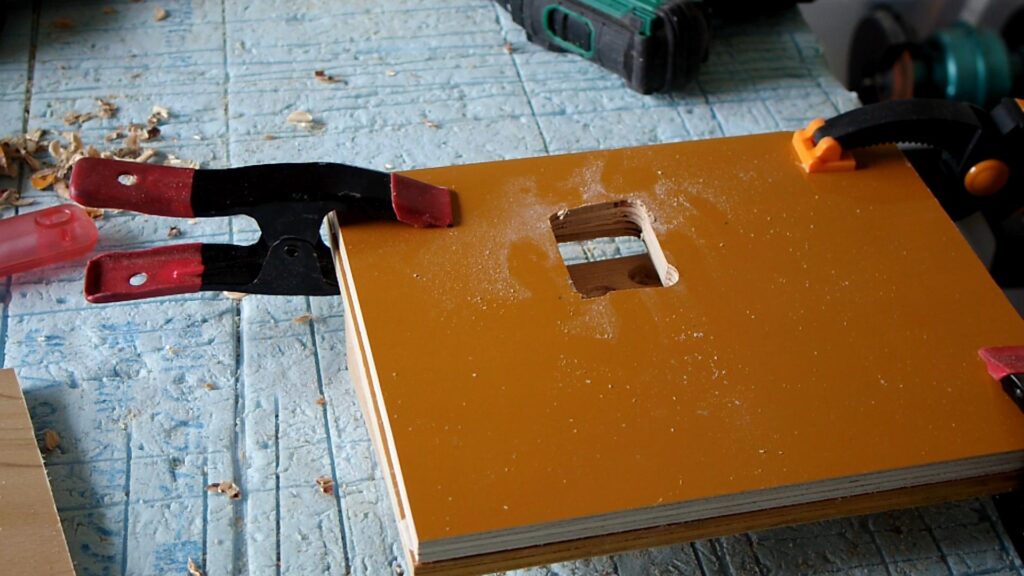

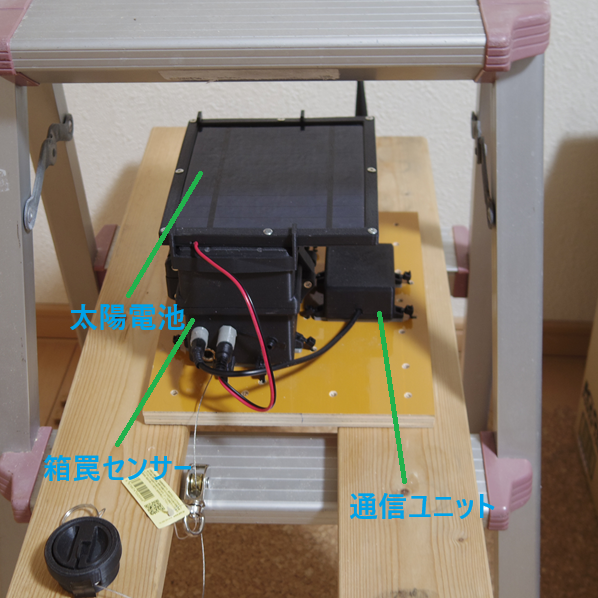

下図の黄色い板です。

箱罠に取り付けるので、ある程度の衝撃に耐える上に消耗しても置き換えられることが前提なので、コンパネを加工することにしています。

ですが、うまく加工しないととても恥ずかしい板が出来上がってしまいます。

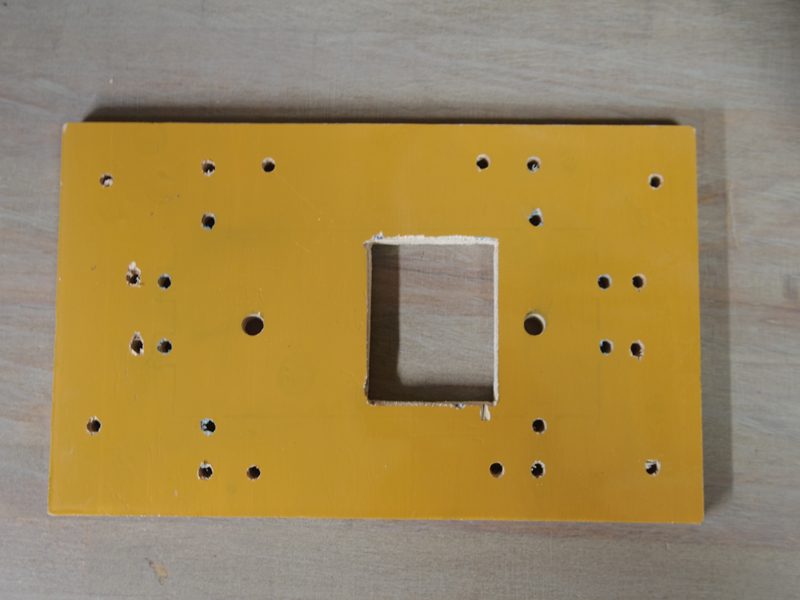

初版は、こんな感じで機能は果たしているものの、恥ずかしいくらいにボロボロです。

しかも、同じ板を何枚も製造できません。

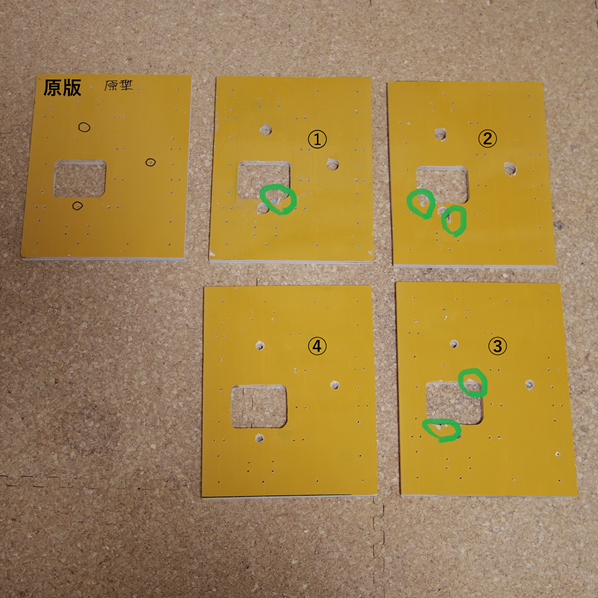

現実逃避しながら、家に転がっている工具で色々と加工方法を試した結果、そこそこきれいに原版をコピーできるようになりました。(➀→②→③→④の順で手順を模索)

なお、見にくいかもしれませんが、板にはセンサー取付用の小さな穴が多数あいています。

たったこれだけのものですが、コンパネは薄い板を複数枚重ねている関係上、普通の木材を加工するよりも難しく感じました。

機能的には問題ないのですが、加工時にすぐに板が欠けてしまいます(緑の部分)。

〇 加工手順

試用した道具

- 殆ど使った実績のない中華製トリマー

昔々に角を取りたくて買った当時アマゾンのセールで3000円程度で買ったトリマー - ジグソー

トリマーで仕上げるための穴をおおまかに開けるために使用。 - 下穴キリ3mm

原版のドリル位置を写す下穴を開けるために使用する。 - 先三角の木工用ドリル10mm

すこし大きめの穴(水抜き用)をあけるために使用する - 鉄鋼用ドリル4mm

センサーと補強版、箱罠をタイラップで固定するための穴を開けるのに使用する。

下穴を少し広げるために使用する。

手順

まずは、原版と加工対象をクランプで止めます。

本当は、手ではなく板にがっつり固定すればよかったのですが、手をぬきました。

動画では、本チャンの原版は破壊するのが怖かったので、練習用の原版を使っています。

まずは、ジグソーの刃を通す穴を適当に開けます。

動画を撮り忘れていたのですが、ドリルであけた穴をつなぐようにジグソーで切り、下記のような適当な穴を開けます。最終的にトリマーで習い加工するので、原版どおりに攻める必要はありません。

あとは、トリマーに習い加工用の刃を装着して、下記のように削るのみです。

特に技術は不要ですが、欲張って削る量を多くすると衝撃が来ることがあるので注意です。

自分のトリマーは、習い加工する際には集塵が装着できないので木くずが散乱してしまい掃除が大変でした(3000円なので文句は言えない)。

この後は、ドリル位置決め用の下穴を型に沿ってあけていきます。

ここまでは、順調で後はドリル位置を決めたところに必要な穴を開けていくだけです。

動画を撮り忘れていましたが、実はここがミスの多い工程でした。

結局、コンパネを台無しにしてしまう(表面を傷つけてしまう)のは、ドリル作業でした。

ドリルは、一方向から貫通させると、まずまちがいなく、コンパネに傷がつきます。

手を抜かないで、表と裏から新調に半分ずつ穴をあければ、ほぼ、大丈夫です。

家内制手工業ですが、製造時間、精度ともそこそこ満足できる範囲に収まりました。

〇 箱罠センサーへの装着

補強版を同じ手順で何枚か作成し、最新の箱罠センサーに装着してみました。

箱罠ではなく、評価環境の板の上に置いていますが、こんな感じで箱罠の上に固定することになります。

通信ユニットをどこにつけようか悩んだのですが(高い位置の方がよいので)、今のところは、雑かもしれませんが、箱罠センサーの横に固定することにしています。

木工をやっている人から見ると、ショーもない事なんでしょうけど、同じもの(らしきもの)がちゃんとできると嬉しいものです。