以前に顕微鏡用の照明を制作して長年使ってきました。

光量は程よく、見ている箇所に影が出ることも少なく、テスタージグとの相性もよく、概ね満足していましたが、最近、チカチカするようになってきたのでアップデートすることにしました。

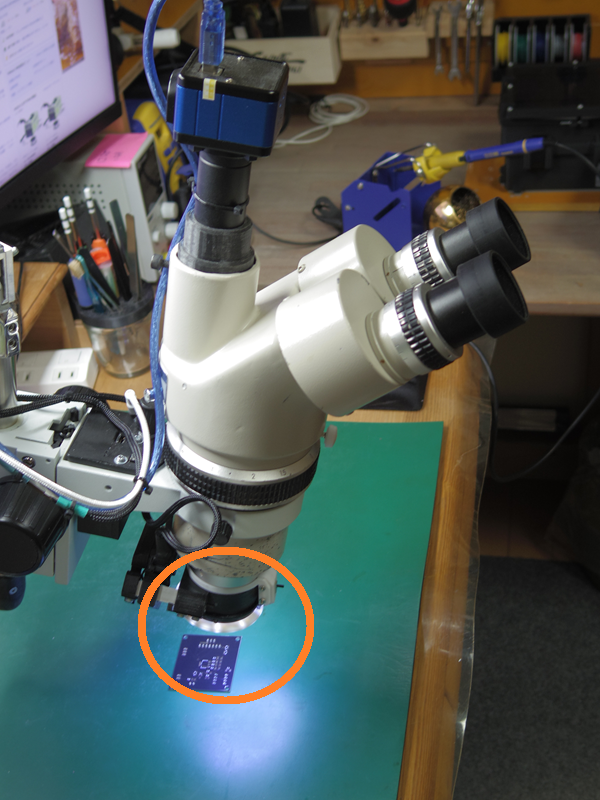

変更した照明は、下記のような省スペース形状で対物レンズにジャストフィットするタイプとしました。まあまあ、使えるレベルでできたとおもいます。

今回は、息抜き&やっつけ工作記事となります。

こだわりがなければ、市販品を買ったり、イカリングを利用するのが楽なのですが、代わりに下記の制約が発生します。

- 市販品は、どんな顕微鏡にも装着できるような装着ジグとなっているので径がデカく、顕微鏡をのぞきながらの作業では邪魔になる。

- 市販品は、他の装置を付けることを前提としておらず、対物レンズ先端を占有してしまう。テスタージグの装着はまず無理。(回路パターンのデバッグ等の効率が落ちる)

- イカリング(COB)は、リング系が限られる上、12V電源が必要なので、電源周りがゴチャゴチャしそう。そもそも、そこまでの明るさも不要。

ちなみに、市販品のほとんどは、このような形状のライトを対物レンズに装着します。

基板実装では顕微鏡を見ながらの作業となるので、顕微鏡の左右のスペースは確保しておきたいですが、この形状ですと左右のスペースは手狭になる上、対物レンズ付近のスペースをこれだけで占有してしまいます。

現状では、市販品や市販部品で自分の使用方法にマッチするようなものはありませんでした。

使い勝手を求めれば、自分の使用環境に合わせて基板を作る選択肢しかありません。

■ 照明LEDの試作

対物レンズに合わせて基板を制作しようかとも思ったのですが、たまたま、ダイソーのLEDテープが目に入ったので、モノは試しと、これで制作してみることにしました。

LEDを収めるケースは内径43mm、外径61mmとしました。

LEDを収めるスペースは、7mm幅程度しか確保できず、しかも円形にまげて配置する必要があります。

一方、ダイソ―LEDテープ幅は約8mmあります。

LEDテープを切らないままで、円形に配置するのは不可能ですので、LEDテープを必要最低限の部分でカットして、はんだ付けすることで円形配置することにしました。

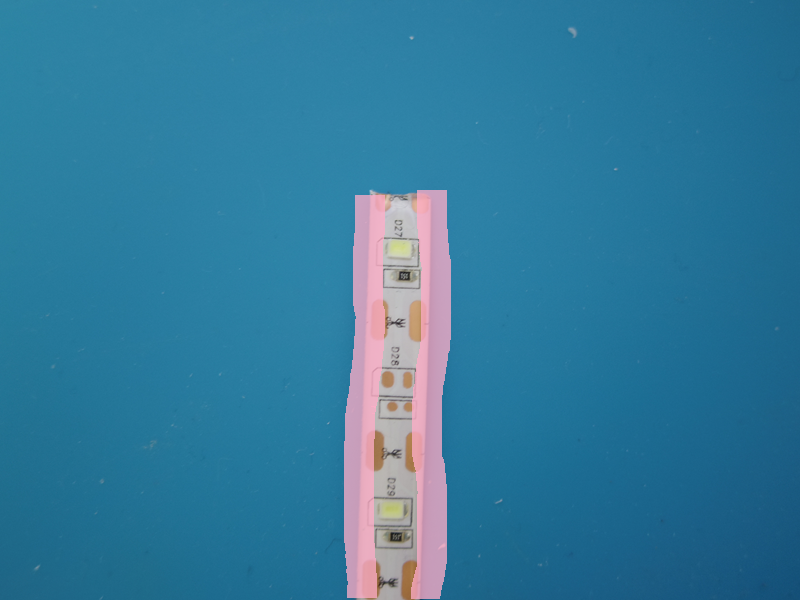

それでも、LEDテープ幅は収まらないので、下記のようにテープ両脇もカットすることにしました。

LEDテープ両脇は、かなり太いVCC、GNDの配線が通っており、少々カットしても大丈夫そうでしたので、ハサミでチョキチョキとカットしました。(画像ピンクの部分)

カット/配線したLEDを円形にならべて下記のように照明ケースに収めました。

少々不細工ですが、予定どおり10個のLEDをセットしました。

LEDは、リング内側を照らすように、すこし中心方向に傾けて配置してあります。

PCBだと、すこしこのような対応は難しいですかねぇ…

この点だけは、工作対応でよかったと思いました。

ケースに収めた後、透明レジンでLEDテープを固めて発光部分を制作しました。

外目には、発光部は見えない部分なので、いい加減にLEDを配置しています。

電源は、USB給電なのでUSB接続すれば発光します。

■ 試験結果

制作後、どのくらいの発光量になるのか確認しましたが、かなり眩しいです。

また、テスタージグの表示は、OLED発光色とLED色が同色系統なので、このままだとみにくいです。

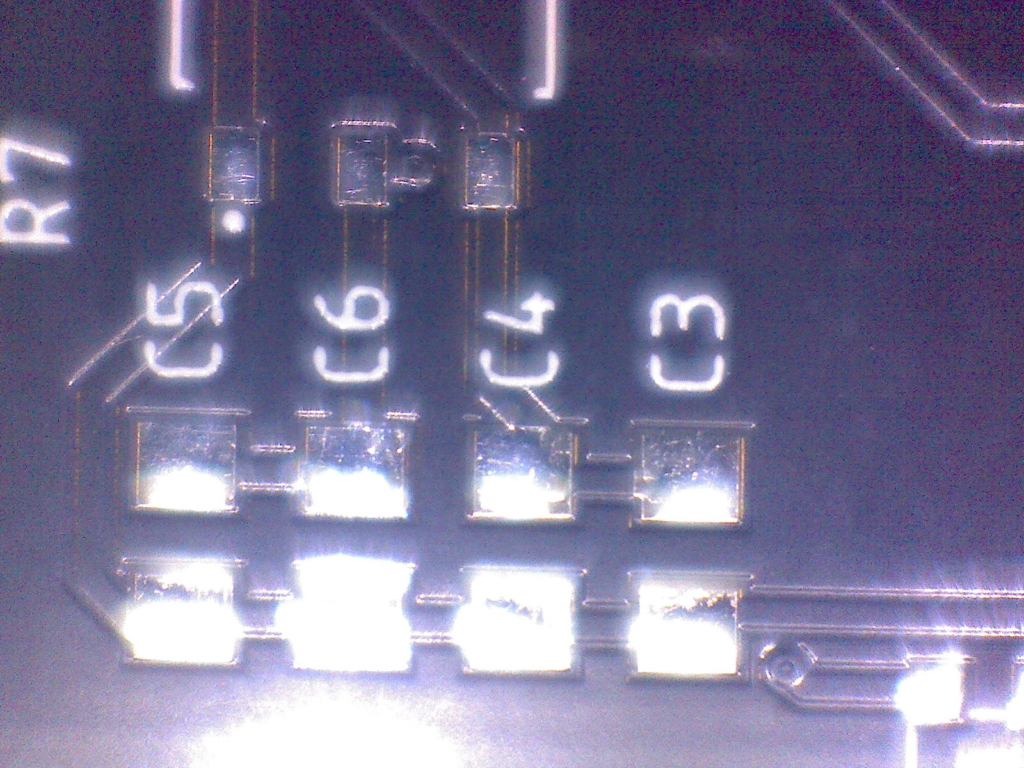

肝心の画像ですが、照明なしでは、下記のような感じです。

画像が荒れているのは、カメラ性能と暗さが理由です。

照明をつけると、下記のような感じになります。

撮影では問題なさそうにみえるかもしれませんが、肉眼ではかなり眩しく、長時間の作業は難しそうでした。

■ 調光器の追加

このままの使用は、難がありそうでしたので、汎用の調光器を追加することにしました。

調光により、目の疲労やテスタージグとの干渉軽減を狙います。

選んだ調光器は、お値段が手ごろなUSB調光器です。

USB調光器を選んだ理由は、顕微鏡周辺機器の電源はすべてUSBで統一しており、USBハブから給電可能だからです。

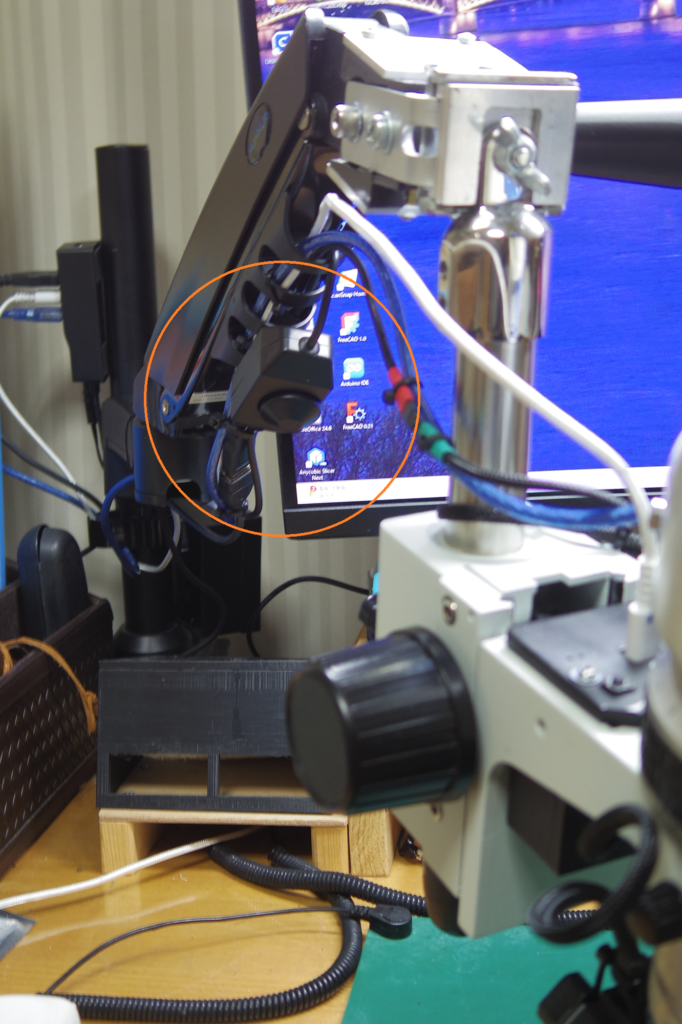

すこし、配線がゴチャゴチャしてしまいますが、下記のような感じでアームに取り付けておきました。

この調光器は、ノブを回すことで調光や電源ON/OFFも行います。

ですが、顕微鏡作業でライトを消す度に調光するのでは作業効率が落ちてしまいます。

そこで、前バージョン同様に顕微鏡の手元にスイッチを追加しておきました。

一度調光器で明るさを調整しておけば、手元のスイッチでON/OFFするだけで調光した明るさになり、使い勝手がよいです。

20年以上前のレトロ実体顕微鏡を使い続けていますが、今やこの顕微鏡なしでの作業は考えられません。この顕微鏡には、レンズ/鏡筒の修理や光軸修正等、かなり苦しんで修理しましたので、思い入れもあります。

当時は、鏡筒が折れて光軸がずれている時点で絶望し、いっそ修理をあきらめて捨ててしまおうかと思うくらい苦しみましたが、今はよい思い出です。

これからも、末永くかわいがって行こうとおもいます。